شغلت ظاهرة الدولة علماء السياسة، والمدارس الفلسفية، والاتجاهات الفكرية، فراكموا حولها نتاجاً ضخماً من النظريات، في تفسير عوامل نشأتها، والكشف عن محدّدات خصائصها ، واستجلاء الفروق الجوهرية بينها وبين مفهوم السلطة والعمليات المؤثرة في مجرى سيرورتها، وتطورها، ومآلاتها. لكنّ أكثر ما اتُفق عليه وجود الشعب، والإقليم، ومؤسسة السلطة.

إنّ الدولة السورية في تجلّيها المعاصر بعد سايكس- بيكو طورت هوية وطنية، تشكلت بحكم تعايش مختلف مكوناتها، بل تماهيها مع بعضها البعض خلال قرن كامل من العيش المشترك والمصير المشترك والمصالح المشتركة. هذه الهوية السورية التي لا تعدم امتدادات تاريخية حقيقية، وجدت لنفسها منافذ كثيرة للتعبير على مختلف المستويات الاجتماعية، من لغة الشارع والعواطف الشعبية والأمثال والعادات والأذواق إلى الإرهاصات الثقافية من أدب وفن ومسرح وكتابة. وقد بدأت إرهاصات هذه الهوية الوطنية السورية بالتبلور إلى أن فتق الخيار الأمني لسلطة آل الأسد، في مواجهة ثورة الحرية والكرامة عام 2011، الكثير من لحمة السوريين وأعاد قسماً كبيراً منهم إلى الانتماءات الفرعية.

وفي الواقع لم يعد من الممكن اليوم الحديث عن مجرد أزمة الدولة الوطنية السورية، بل هو سؤال وجود، بعد أن تحولت الأزمة إلى مأزق تفجرت معه البنى المؤسساتية والمجتمعية في آن، وباتت أمام حالة إعادة تشكُّل لا يُعرف مصيرها بعد، خصوصاً أنها باتت تُصنَّفُ بأنها ” دولة فاشلة “، ضمن المعايير الدولية المتبعة في تصنيف فشل الدول، ومن أهمها فقدان سيطرة الدولة على أمنها الداخلي وحدودها.

لقد ورثت سورية تركة ثقيلة من نظام الاستبداد: دولة متأخرة، ونفوذ جماعات تتسلط على مصالح البلاد والعباد، وحزب ومنظمات شعبية وأحزاب مشاركة مترهلة تبحث قياداتها عن مصالحها الذاتية، وإدارة اقتصادية غير حكيمة في إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية بشكل عقلاني لإنتاج عناصر تطوير وتعظيم لها، وسجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان. فقد حوّلت سلطة آل الأسد سورية إلى دولة فئوية تقودها نخبة من أصحاب الامتيازات الذين يرفضون المساواة بين السوريين. كما أنّ مجتمع الحزب الواحد أشاع حالة من السلبية والعزوف عن الشأن العام، وغابت لدى غالبية الأفراد والجماعات المبادرة الذاتية والتفكير المستقل، وحصلت حالة من القطيعة بين عموم أفراد المجتمع والنخبة السياسية، في السلطة والمعارضة معاً، بعدما بطشت السلطة بقوى المعارضة وأنهت أي تعبير عن حياة سياسية طبيعية، من دون أن يعفي هذا أحزاب المعارضة من مسؤولياتها وأخطائها. وأفضت حالة الانفصال والقطيعة إلى إنتاج التكلس ومراكمته في مفاصل المجتمع والسياسة، وإيجاد بنية مجتمعية راكدة فارغة من أي حافز للاجتهاد والإبداع، وأعادت إحياء روابطها الفرعية، ما قبل الوطنية، من عشائرية وقومية وطائفية وغيرها.

وهكذا، لم تذهب الدولة السورية في اتجاه العقل والعلم والتقدم، بل بقيت تراوح في إطار الدولة الخلدونية، دولة القهر والغلبة، بكل ما بينها وبين العقل والعلم من تجافٍ واستبعاد، فلم تفلح في مواكبة ثورة العصر الحداثية، بل أنها لم تحجم عن مصادرة حريات المجتمع وقضاياه، بمقدار ما كانت تنأى عن العقلانية وتقصيها في سيرورتها التاريخية.

أولاً – نشأة الدولة السورية الحديثة

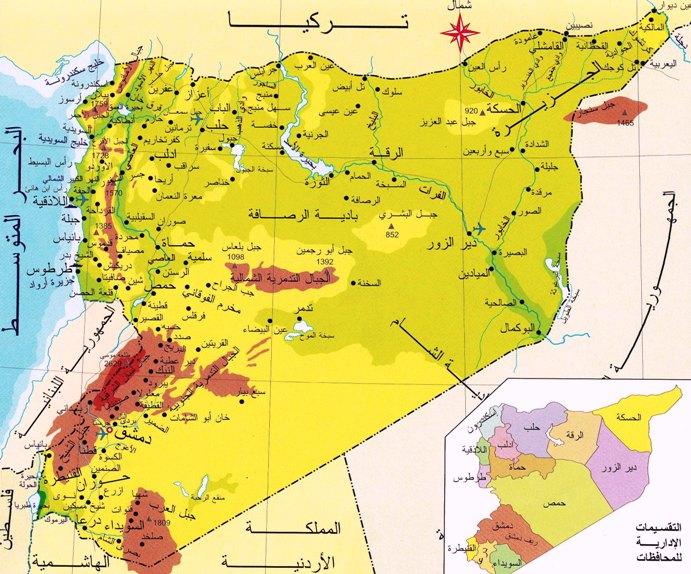

لم تكن سورية وحدة سياسية مستقلة طيلة تاريخها حتى سنة 1920، فقد كانت منذ القرن الثالث عشر أحد مكوّنات السلطنة المملوكية ثم الإمبراطورية العثمانية، ويعتبر اسمها إرث من العصور القديمة، في حين استخدمت الحقب الإسلامية المختلفة تعبير ” الشام “، وسمّاها الجغرافيون ” سورية الطبيعية ” أو ” سورية الكبرى “، أي سورية ولبنان وفلسطين والأردن.

لقد أصبح شكل بلاد الشام بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى: احتلال فرنسي للبنان وسورية، واحتلال بريطاني لشرق الأردن والعراق وفلسطين. كما أنّ الجهود السياسية، التي بذلها بعض زعماء العرب لإعادة الثقة واستمرار تيار الحركة العربية، اتسمت بالعمل القطري، وانكفأت على مشاكلها الداخلية، ومثّلت تراجعاً عن زخم الحركة العربية واتجاهها الشامل الذي ظهر قبل الحرب العالمية الأولى.

إنّ الحصول على الاستقلال الوطني التام وبناء دولة وطنية حديثة كانا هدفَي الحركة الوطنية السورية، التي تسلمت السلطة تحت وصاية قوى الانتداب الفرنسي، ولكنّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المتراكمة جعلت الأمر غير ممكن. وفي سياق النضال التحرري الوطني شكلت انتفاضة عام 1936 ضد الاحتلال الفرنسي منعطفاً هاماً في النضال الوطني السوري، حين اتفق رجال ” الكتلة الوطنية ” على تجاوز خلافاتهم والاتحاد لمجابهة الفرنسيين، وكانت قمة جهودهم المفاوضات مع حكومة ليون بلوم من أجل إبرام المعاهدة السورية – الفرنسية، وتلاها تشكيل حكومة الكتلة الوطنية. ولكنّ البرلمان الفرنسي، بعد تأجيلات عديدة، لم يصادق على المعاهدة، فتقوضت بذلك شعبية الكتلة ونفوذها.

لقد مرّت سورية الحديثة بعد الاستقلال في العام 1946 بعدة مراحل: جمهورية أولى نشأت بعد الاستقلال وصولاً إلى الوحدة، ثم جمهورية ثانية بدأت مع الوحدة وانقطعت لفترة بسيطة فيما بين 28 أيلول/سبتمبر 1961 حتى الثامن من آذار/مارس 1963 لتعاود التأسيس لنمط الحكم الشمولي الشعبوي، وأتت الثورة الراهنة في محاولة لتأسيس الجمهورية السورية الثالثة.

1- المرحلة الاستعمارية

تكمن الأهمية الأساسية لمرحلة الانتداب الفرنسي في كونها مرحلة انتقالية شهدت تبدلات نوعية، خاصة حين أُدخلت سورية – قسراً – في علاقات رأسمالية مرتبطة مباشرة بالسوق العالمية. حيث شهدت المدن والأرياف تبدلات في العمق، إذ تشكل بعضها كمراكز تجارية وسيطة بين الأرياف والسوق العالمية، وارتبطت معها بشبكة من المواصلات، وساهمت في دخول الرساميل إلى قطاعي الزراعة والحرف، واستُبدلت المقايضة بالبيع النقدي، وانتشر العمل المأجور، وبرزت الملكيات العقارية التي تحددت وجرى تثبيتها قانونياً، وازدهرت الأعمال البنكية، وتعزز دور السلع الزراعية المُعدَّة للتصدير. وهذه السمات أعطت لمرحلة الانتداب الفرنسي على سورية طابعاً مميزاً في التاريخ الاقتصادي الاجتماعي المعاصر لسورية، خاصة لتاريخ المسألة الزراعية .

إنّ جميع الباحثين في التاريخ الاقتصادي – الاجتماعي لسورية، خلال عهد الانتداب، يتفقون على أنّ 80% من الفلاحين السوريين كانوا عبارة عن مستأجرين للأرض أو عاملين على أساس نظام المحاصصة، مما جعلهم من أكثر الجماهير السورية حرماناً من الحقوق، وأكثرهم جهلاً وتعرّضاً للاضطهاد، ومعظمهم أميون ويعيشون تحت تأثير القيم والعادات التقليدية ما قبل الوطنية.

أما البرجوازية السورية فإنّ فئتها التجارية تضررت خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي، حيث خُرّبت الروابط التجارية التقليدية لسورية مع الأقطار العربية الأخرى، عن طريق وضع فلسطين والأردن والعراق ومصر تحت الانتداب البريطاني وفصل لبنان مع جزء من أراضي سورية في دولة واحدة ذات خصائص جمركية مميزة، وكذلك عن طريق تقسيم سورية نفسها إلى عدد من المناطق بحدود مصطنعة. لقد كانت هذه البرجوازية تتعرض للمنافسة من قبل الأسواق الخارجية التقليدية، وحتى داخل السوق السورية. إذ إنّ تدفق البضائع الأجنبية الرخيصة قد خرّب إنتاج سورية الحرفي في عدة مدن سورية مثل حلب ودمشق وحمص وحماه واللاذقية.

إنّ التطور الرأسمالي لسورية قد سار في طريق كولونيالي حيث كان يتم تسليم الخامات الزراعية للاحتكارات المتطورة صناعياً، مما أدى إلى الإفلاس الجماعي للحرفيين والتجار الصغار والمتوسطين، بيد أنّ قسماً كبيراً من البرجوازية التجارية الكبيرة المرتبطة بعمليات التصدير قد بدأ يتخصص في عمليات الوساطة مع الاحتكارات الأجنبية، ويتحول تدريجياً إلى كومبرادور. بحيث تشابكت مصالح هذه الفئة من البرجوازية مع مصالح الرأسمال الاحتكاري الأجنبي.

ونظراً لعدم إمكانية البرجوازية السورية الناشئة توظيف رأسمالها في الصناعة فقد وظفته في التجارة والربا والعمليات الكومبرادورية، وارتبطت مصالحها بمصالح الرأسمال الأجنبي، أو في شراء أراضٍ زراعية، مما جعل مصالحها ترتبط مع مصالح طبقة كبار الملاك. إلا أنّ الحرب العالمية الثانية شكلت مرحلة هامة في التطور الصناعي السوري، وقد تناقص إدخال البضائع الصناعية إلى سورية، وفي الوقت نفسه فإنّ الحاجة إلى البضائع والمنتجات الصناعية قد ازدادت بسبب وجود قوات الحلفاء في سورية، مما أدى إلى إنعاش نشاط الورشات الحرفية الوطنية. وبذلك ظهرت إمكانية تراكم رأس المال وتوسيع الإنتاج، وبدأ عدد من الورش الحرفية الصغيرة في التحوّل إلى مؤسسات رأسمالية. وبالرغم من ذلك فقد بقي الإنتاج الصناعي على مستواه المنخفض من ناحية تركّز الإنتاج والعمل المأجور وسيطرة العمل اليدوي.

إنّ التركيب شبه الكولونيالي للاقتصاد السوري قد ترك بصماته على خصائص تشكل الطبقة العاملة السورية وتركيبها الاجتماعي، فقد كانت نسبة هامة من العمال مكوّنة من الفلاحين الموسميين الذين يسافرون إلى المدينة بهدف العمل، مع الاحتفاظ بصلات وثيقة بالريف. وكان النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من العمال (كانت عاملات الصناعة النسيجية تحصلن على نصف وحتى ثلث ما كان يحصل عليه الرجال من الأجرة). لقد كانت ظروف الطبقة العاملة في سورية في ظل الانتداب قاسية جداً، فيوم العمل كان بين 14 إلى 16 ساعة، وأجرة العامل كانت ضئيلة لدرجة أنها لم تستطع تأمين حتى الحد الأدنى من الحياة لعائلته. لم يكن هناك أي قانون للعمل، كما لم يكن هناك أي أمن صناعي .

ومن جهة أخرى كان التركيب الاجتماعي لسورية يتصف بوجود نسبة مئوية كبيرة من الفئات البينية في تركيب سكانها، أغلبهم كانوا من الحرفيين والتجار الصغار والمهنيين الذين لم يدخلوا في نطاق العلاقات الرأسمالية، بينما بقوا مرتبطين بالعلاقات الإنتاجية القديمة، ومع المؤسسات التقليدية.

لقد أعاق الاستعمار تكوين فئة مثقفين وطنية في سورية عندما عرقل انتشار التعليم والثقافة، فقد كانت الأكثرية المطلقة (80% من سكان سورية) أثناء عهد الانتداب أمية، وفي عام 1944 كان في البلاد فقط /610/ مدارس ابتدائية وإعدادية يدرس فيها /83225/ طالباً وأربع دور معلمين يدرس فيها /721/طالباً، ومعهداً عالياً واحداً هو جامعة دمشق التي كان يدرس فيها /494/ طالباً. إنّ نظام التعليم في عهد الانتداب كان موضوعاً على أساس تهيئة مستخدمين وموظفين إداريين للجهاز الإداري الاستعماري، لذا شكل الموظفون ومستخدمو المكاتب نسبة أساسية من المتعلمين المحليين، إنهم كانوا سكان المدن النموذجيين الذي استوعبوا نموذج الحياة الأوروبية المعاصرة.

لقد سعى المستعمرون، من خلال إثارتهم النعرات القومية والدينية، إلى أن يجعلوا من الجيش وقيادته أداة طيعة لتحقيق سياستهم المفضلة ” فَرِّقْ تَسُد ” وقوة غير متجانسة ومعادية لحركة التحرر الوطني. وقبل أن يصبح هؤلاء المنحدرون من أسر كبار الملاك ضباطاً كانوا يقومون بدورة إعداد أيديولوجي خاص في المعاهد العسكرية في فرنسا، حيث رُبّوا على روح الاحتقار لشعبهم، الذي أصبحوا يعتبرونه ” شعباً خانعاً جاهلاً “، ويعتبرون أنفسهم الصفوة ” المتفرنجة “. إنّ روح النخبة وشعور التفوّق على الشعب قد تطعّم بها الضباط السوريون، وأصبحت إحدى العلامات الأساسية التي تميزهم، وقد ظهر ذلك جلياً في الفترة الأولى بعد الاستقلال الوطنـي لسورية .

2- ولادة الجمهورية الأولى والديمقراطية الوليدة

في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1918 دخل الأمير فيصل دمشق وأسس مملكة عربية تضم الجزء الأكبر من بلاد الشام، لكنه طُرد في صيف سنة 1920، بعد معركة ” ميسلون ” التي قادها يوسف العظمة في مواجهة الجيش الفرنسي، بالرغم من معرفته باختلال ميزان القوة ولكنه أراد أن يقدم أنموذجاً لرجل الدولة الملتزم بما كُلِّف به كوزير للدفاع في الحكومة الفيصلية. ومنذ ذلك التاريخ وُلِدت ” سورية الصغرى “، عبر عملية تقسيم قام بها الاستعماران الفرنسي والبريطاني، فسلخوا منها فلسطين وشرق الأردن، كما أوجد الفرنسيون لبنان، وخلال عامي 1938- 1939 منحت فرنسا لتركيا منطقة لواء الإسكندرون.

لقد شكل الانتداب الفرنسي والنضال الوطني للتحرر منه مرحلة بالغة الأهمية في تكوّن اللوحة السياسية لسورية المعاصرة، فقد انبثقت من صفوف الأسر الكبيرة المالكة للأرض ومن تجار المدن فئة من المتعلمين تصدت لقيادة النضال الوطني، انتمى إليها معظم أفراد النخبة الحاكمة بعد الاستقلال.

وتميز المجتمع في بلاد الشام، في فترة ما بين الحربين، بجملة ظاهرات، وخضع لتأثيرات مختلفة ساهمت في تكوين توجهاته الفكرية: أولها، تأثير البنية الاقتصادية – الاجتماعية، التي تميزت بعدة خصائص من أهمها :

(أ) – سيطرة العلاقات شبه الإقطاعية على القسم الأكبر من الريف، ورسوخ العادات والتقاليد التقليدية في أعماق الجماهير الواسعة. لقد رسّخ الاستعمار الفرنسي جذورها وجعلها إحدى ركائزه الأساسية لإحكام سيطرته على البلاد.

(ب) – الانتشار النسبي للعلاقات الرأسمالية، التي كانت قد بدأت – بشكل محدود – في أواخر العهد العثماني مع اتساع السوق الرأسمالية العالمية. وقد أدى هذا الانتشار، على الرغم من نسبيته وتركزه في مناطق معينة، إلى ازدياد قوة البورجوازية التجارية ومن ثم الصناعية.

(ج) – احتلال الطبقة الوسطى لمكانة مرموقة، متمثلة في الريف بالفلاحين الأغنياء وقسم من الفلاحين المتوسطين، وفي المدينة بأصحاب الحرف والمثقفين بمختلف مهنهم.

وثانيها، التأثيرات العالمية المختلفة، حيث خضعت أفكار المجتمع السوري إلى عدة تأثيرات خارجية من أهمها:

أ- الاحتلال الاستعماري الفرنسي، مما أدى إلى انتشار الثقافة الفرنسية بمختلف تنويعاتها الفكرية، الديمقراطية والاشتراكية.

ب- تأثير الأفكار والقيم البريطانية بسبب خضوع الأقطار العربية المحيطة بسورية للاستعمار البريطاني.

ج- انتشار الثقافة الأمريكية، خاصة مع قيام الجامعة الأمريكية في بيروت.

د- انتشار الأفكار الفاشية، خاصة بعد مجيء هتلر إلى السلطة في ألمانيا سنة 1933، حين حاولت النازية الألمانية والفاشية الإيطالية التأثير على العرب من خلال وعدهم بتخليصهم من الاستعمارين الفرنسي والبريطاني.

ه- تأثير الافكار الشيوعية التي حملتها ثورة تشرين الأول/أكتوبر الروسية، خاصة أنها أعطت حركة التحرر الوطني زخماً قوياً للنضال ضد الاستعمار.

وثالثها، التراث القومي العربي النابع من تاريخ الأمة العربية وتجربتها التاريخية، خاصة تأثير روّاد النهضة العربية الحديثة.

ومن جهة أخرى فقد تأثرت سورية، في حياتها السياسية خلال هذه المرحلة، بعاملين رئيسيين: أولهما، أنّ العراق سبقها إلى عقد معاهدة مع البريطانيين، فأصبح الوصول إلى مثل ذلك هدفها، فغدا عقد معاهدة سورية – فرنسية في الثلاثينيات مطلب السوريين جميعاً. وثانيهما، تأثير تكوين حزب ” الوفد ” المصري في العام 1919، الذي استطاع أن يجمع قوى المجتمع المصري تحت رايته، شكّل قدوة لرجالات الحركة الوطنية السورية. وكان من نتائج ذلك أن تشكلت ” الكتلة الوطنية ” في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1927. وقد نصت المادة الأولى من المبادئ العامة على أنّ ” الكتلة الوطنية ” هيئة سياسية غايتها :

1- تحرير البلاد السورية من كل سلطة أجنبية، وإيصالها إلى الاستقلال التام والسيادة الكاملة، وجمع أراضيها المجزّأة في دولة ذات حكومة واحدة.

2- تأليف المساعي مع العمل القائم في الأقطار العربية الأخرى لتأمين الاتحاد بين هذه الأقطار، على أن لا يحول هذا المسعى دون الأهداف الواجب بلوغها في كل قطر .

إنّ رجالات ” الكتلة الوطنية ” الذين كانوا ينتمون إلى فئات بورجوازية، ذات طابع كومبرادوري – تجاري غالب، المتحدرة من أصول شبه إقطاعية في كثير من الحالات، راهنت على دورها السياسي الوطني في مرحلة الكفاح ضد الاستعمار وعلى غياب قــوى شعبية بديلة وعلى ضعف الطبقة الوسطى، من أجل إقامة سلطتها والحفاظ عليهـا.

لذلك كان النصيب الأوفر من ممارستها منصبّاً على صيانة الأوضاع والعلاقات الاجتماعية التي ورثتها، فهي لم تتطلع إلى التخلص من العلاقات والبنى المجتمعية ما قبل الرأسمالية، وإلى تحرير الفلاحين أو تصنيع البلاد أو تكوين رساميل ناتجة عن سيرورة تراكم رأسمالي موسّع. أي كانت رؤيتها لقضايا الدولة والمجتمع مشدودة إلى حلفها العضوي مع القوى التقليدية، كي يتيسر لها السيطرة على التوازنات الاجتماعية والسياسية ولجم الحركات الشعبية.

وفي الآن نفسه، المحافظة على قدر محدود من حقوق وحريات ديمقراطية أقرها الانتداب الفرنسي، وترتب عليها قيام حركات نقابية وسياسية متنوعة الاتجاهات، انضوى قسم منها تحت لواء هذه البورجوازية في مرحلة النضال الوطني.

إنّ هذه البورجوازية، المنظمة من الناحية السياسية في تيارين سياسيين كبيرين: ” حزب الشعب ” و” الحزب الوطني ” اللذين انشقا عن ” الكتلة الوطنية “، هي التي وضعت يدها على السلطة السياسية في الدولة بعد الاستقلال، مستندة إلى حلف اجتماعي تكوّن من شرائح اجتماعية انتمت إليها وإلى كبار الملاك العقاريين ورأسمالية الريف وكبار مستثمري الأرض (معظمهم من العناصر الأكثر تأخراً في الريف، يغلب عليهم الوزن النسبي لشيوخ العشائر)، وإطارات الإدارة العليا وكبار ضباط الجيش والأمن، وشرائح محافظة وثرية من الطبقة الوسطى في المدينة والريف.

هذه الأجواء دفعت الجيش، بعد وقت قصير من الحكم الوطني، إلى تدخلات متكررة ضد حكوماته وسياساته، قبل أن يستغل النكبة الفلسطينية لفرض تقسيم للعمل عليه، يترك له قضايا الأمن والدفاع وما يتفرع عنهما ويتقاطع معهما من سياسات، ويترك له السياسة بالمعنى العام للكلمة ومسائل النظام الاقتصادية والاجتماعية .

أما المعارضة السورية فلم تتمكّن من تمثيل الثورة في جسم سياسي واحد لمواجهة الفرنسيين، وانقسمت بين تيارين: الاستقلاليون الذين التفوا حول شكري القوتلي، والشعبيون الذين التفوا حول عبد الرحمن الشهبندر، وقد وصل الخلاف بينهما إلى تخوين بعضهما والاتهام بالعمالة والفساد والاستحواذ على أموال الثورة، ناهيك عن تمزّقهم بين المحاور الإقليمية (السعودية، بغداد، الأردن)، والأيديولوجية (القومية السورية، القومية العربية، وحدة سورية تحت التاج الهاشمي..) والدستورية (ملكية، جمهورية).

وإذا رجعنا إلى الاستقلال الأول، فقد خاض السوريون معركة استقلالهم عن الانتداب الفرنسي بتحالف ضمت قيادته نخباً سياسية واقتصادية وشخصيات ذات توجه وطني، وارتكزت هذه القيادة على قاعدة شعبية من مختلف المدن والأرياف السورية. قادة هذا التحالف نجحوا في تقديم مشروع دولة وطنية ديموقراطية حديثة، سهّل سحب البساط من تحت أقدام الفرنسيين والحصول على دعم بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية لكسب معركة الاستقلال. ولكن عندما نالت سورية استقلالها عام 1946 كانت دولة، في كثير من النواحي، دون أن تكون أمة، فكانت كياناً سياسياً دون أن تكون مجتمعاً سياسياً.

لقد اكتسب الجيش السوري أهمية متزايدة في حياة البلاد بعد النكبة الفلسطينية في عام 1948 ، ففي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 سادت مظاهرات الذكرى الأولى لقرار الأمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين، أعمال الشغب الموجهة ضد الحكومة. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر أُعلنت حالة الطوارئ واستُدعي الجيش لحفظ النظام، وأحس الضباط أنّ بقاء الحكم مرهون بقوتهم. واستناداً إلى هذه القوة فقد تميزت هذه الفترة بالانقلابات العسكرية وببروز دور الجيش في الحياة السياسية السورية، وببعض التغيّرات في البنية الاقتصادية.

ففي الانقلاب الأول بقيادة رئيس الأركان السوري حسني الزعيم في30 آذار/مارس 1949 تم اعتقال رئيس الجمهورية شكري القوتلي ورئيس مجلس الوزراء خالد العظم وغيرهما من رجالات الدولة والسياسة، وقد أُعلن حل البرلمان وعُينت محله هيئة دستورية كُلفت بوضع دستور جديد وقانون جديد للانتخابات. وبعد قيام الانقلاب أُعلن عن حل جميع الأحزاب السياسية، وحظر المظاهرات والاجتماعات، وفرض الرقابة العسكرية على البلاد. وفي الوقت نفسه صادق حسني الزعيم على اتفاقية مع شركة ” التابلاين ” الأميركية لتمديد خطوط النفط عبر الأراضي السورية، ومدّد الاتفاقية السورية – الفرنسية حول حق فرنسا بإصدار النقد السوري. وعلى الرغم من كل تجاوزاته فقد كان هناك إصلاحان حققهما: فقد ألغى الإدارة الخاصة بالأوقاف العائلية، مزيلاً بذلك عقبة كانت تعيق الإصلاح الزراعي الذي كان يأمله. ومنح المرأة حقوقها الدستورية المشروطة، فقط، بإلمامها بالقراءة والكتابة. وكان يأمل في فصل الدين عن الدولة، إذ كان أحد مشاريعه التي لم ترَ النور إصدار بطاقة هوية تحمل الجنسية السورية دون ذكر الانتماء الديني.

لقد كانت سياسته الخارجية سبباً في فقدان التأييد والتعاطف، فصداقته الوطيدة مع فرنسا قادته إلى معاداة بريطانيا وأصدقائها في البلاد العربية: العراق والأردن. وفي الوقت نفسه، توطدت علاقاته بمصر والمملكة العربية السعودية وتركيا.

أما الانقلاب الثاني الذي قاده العقيد سامي الحناوي يوم 14 آب/أغسطس 1949 فقد قدّم ابتكاراً جديداً في تكنيك الانقلاب العسكري، ألا وهو تكوين لجنة من الضباط تمثل أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية في البلاد . وفي اليوم الثاني تشكلت حكومة مدنية مؤقتة برئاسة هاشم الأتاسي، الذي كان رئيساً للجمهورية السورية في الفترة ما بين 1936- 1939، وعُيّن خالد العظم وزيراً للمالية، وأكرم الحوراني وزيراً للزراعة، وميشيل عفلق وزيراً للتربية والتعليم. وفي الوقت نفسه، فقد تجـددت المحادثات من أجل تنفيذ وحدة ” سورية الكبرى ” ومشروع ” الهلال الخصيب “، وتزايد نفوذ الرأسمال البريطاني في الاقتصاد السوري.

لقد جاءت سياسة الحناوي نقيضاً لسياسة حسني الزعيم: فعلى المستوى الداخلي، توقفت خطوات ” العلمنة “، وذلك بإهمالها ووضع العراقيل أمام تطبيقها، لكنّ الحناوي سمح للمرأة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات التي جرت على عهده. وفي السياسة الخارجية، نهج نهجاً مغايراً تماماً، فبدلاً من الولاء لفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وتوطيد العلاقات مع مصر والسعودية وتركيا، انتقل الولاء إلى بريطانيا والسير في اتجاه تقوية الروابط مع العراق والأردن. وكانت هذه السياسة تتفق تماماً مع توجهات زعماء ” حزب الشعب “، أكبر الأحزاب السياسية في سورية آنذاك. وقد أُلغيت، على إثر الانقلاب، الاتفاقية التي وقّعها حسني الزعيم مع شركة ” التابلاين ” الأميركية، وكذلك الاتفاقية النقدية مع فرنسا.

لقد أتاحت الظروف للحناوي قوة جماهيرية يمكنه الاعتماد عليها، ولم يكن بحاجة لفرض قيود ديكتاتورية. فأعيد للأحزاب سابق شرعيتها، وجرت الانتخابات لاختيار جمعية تأسيسية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث مثّلت النتائج انتصاراً كبيراً لـ ” حزب الشعب “. وعلى الصعيد الإقليمي، بلغ العراقيون ذروة نشاطهم، فجاءت أول دعوة للوحدة مع العراق في نهاية أيلول/سبتمبر، بعد أن جرى تبادل العديد من الزيارات بين القادة العسكريين في كل من البلدين، وبدأ تنسيق وثيق لتنظيم الجيش. لكنّ معارضي الوحدة لم يقفوا مكتوفي الأيدي، وكان اعتراضهم الأساسي هو أنّ الوحدة مع بلد يحكمه العرش الهاشمي من الممكن أن يفقد سورية استقلالها ونظامها الجمهوري، ويحوّلها إلى تابع للاستعمار البريطاني، ويزيد الفجوة مع مصر والسعودية. لكنّ أغلبية أعضاء الجمعية التأسيسية كانت في صف الوحدة، بينما تركز المعارضون لها في الأوساط الشعبية وبين الضباط.

وفي هذا السياق جاءت مسألة القَسَم الدستوري لتتصدر الخلاف، ففي 17 كانون الأول/ديسمبر تقدمت الأغلبية باقتراح يقضي بأن يتضمن قسم رئيس الجمهورية ” العمل من أجل تحقيق الوحدة بين البلاد العربية “، لكنّ المعارضة اقترحت أن يضاف إلى القسم ” والحفاظ على النظام الجمهوري “. ولكنّ الجمعية التأسيسية رفضت فكرة الإضافة بأغلبية (60) عضواً ضد (48) عضواً، وأقرت سياسة الوحدة مع العراق، ولكن قبل أداء القسم بيوم واحد قام العقيد الشيشكلي بالانقلاب الثالث .

أما الانقلاب الثالث الذي قاده العقيد أديب الشيشكلي يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 1949، فقد تميز بإعلان الشيشكلي عزمه على عدم تدخله في الأمور السياسية: ” لن يتدخل الجيش في الأمور السياسية تحت أي ظرف من الظروف، ما لم يكن هناك ما يهدد وحدة البلاد وسلامتها، أي بإمكان الساسة أن يمارسوا السياسة كما يحلو لهم شريطة ألا تتعارض آراؤهم مع وجهات نظر الساسة من الضباط “. كما أنّ الشيشكلي تعلّم من تجربة سابقَيه أنّ تركيز السلطة في يد رجل واحد يمكن أن تكون مصدر خطورة على نظامه، لذا فضّل البقاء خلف الكواليس، وعهد لآخرين بتسيير أمور الدولة، كي يجعل منهم شركاء ذوي مصلحة في بقاء النظام.

وبعد أسبوع من المشاورات تشكلت الوزارة برئاسة خالد العظم، وسلّم ” حزب الشعب ” بالأمر، وأذعن لتعيين أكرم الحوراني وزيراً للدفاع، واقتنع بالحصول على أربع وزارات فقط. ولم تستمر هذه الوزارة سوى خمسة أشهر، حيث تشكلت وزارة جديدة برئاسة ناظم القدسي من ” حزب الشعب “. وعلى الصعيد الخارجي أعيد تخويل شركة ” التابلاين ” الحق بتمديد خط النفط عبر سورية، وبدأ يتزايد النفوذ الأميركي في سوريـة.

وخلال النصف الثاني من سنة 1950 بدأت وحدة الضباط في التفكك، خاصة أنّ نوايا الشيشكلي كانت غامضة، والشائعات انتشرت حول تغيير موقفه وميله إلى تأييد الوحدة مع العراق. وتواترت حالات النقل والطرد والمحاكمات العسكرية لبعض الضباط بتهمة ” التآمر”. وفي سنة 1951، أصبح الموقف مشوّشاً، فالنظام البرلماني قائم نظرياً، ولكن لا يظهر منه ســوى مساوئ البرلمانية، ولا يوجد هناك حزب يحوز الأغلبية داخل مجلس النواب، كما انعدمت الثقة داخل كل مجموعة عسكرية ومدنية.

وكانت البلاد محكومة – عمليًا – بواسطة مجلس عسكري تحيط به الشكوك والمكــائد. وقد حاول ناظم القدسي أن يحدَّ من نفوذ الجيش، فكان نصيبه الفشل، فاضطر إلى تقديم استقالته في عام 1951. وتشكلت حكومات وسقطت، في تعاقب سريع، وأخذ النظام في التحوّل سريعاً نحو الديكتاتورية الفردية للعقيد أديب الشيشكــلي .

وإزاء ذلك اجتمعت القوى السياسية المعارضة في 4 تموز/يوليو 1953 بحمص، مركز نفوذ عائلة الأتاسي، حيث وقّعت على ميثاق وطني للإطاحة بديكتاتورية الشيشكلي، وتكوين حكومة ديمقراطية، وفي سبيل الحريات الديمقراطية وتوطيد الاستقلال وتقوية الجيش السوري.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 1953 جرت انتخابات مجلس النواب وفقاً للدستور الجديد، وكان من الطبيعي أن ينجح مرشحو الشيشكلي، لكنّ نسبة التصويت كانت هزيلة للغاية، إذ لم تتجاوز 20% في دمشق وحلب. وبعد أسابيع عدة، انقلبت تلك المقاطعة السلبية إلى معارضة نشطة. وفي أواخر كانون الثاني/يناير 1954 أُلقي القبض على عدد من الزعماء السياسيين، كما حُدِّدت إقامة هاشم الأتاسي، رئيس الجمهورية الأسبق الذي كان في الثمانين من عمره، وسلطان باشا الأطرش، زعيم الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين في العشرينيات. وفُرضت الأحكام العرفية في معظم أنحاء سورية، واستخدم الجيش كل قوته، بما فيها الطائرات، في منطقة ” جبل العرب ” . وبذلك مهّد الشيشكلي لسقوطه، إذ قامت مجموعة من الضباط القوميين والديمقراطيين بالانقلاب العسكري الخامس في 25 شباط/فبراير 1954.

لقد جرت الانقلابات السابقة في ظل تحوّل كبير في المجال الاقتصادي، حيث حققت سورية ازدهاراً ملموساً. ففي أوائل الخمسينيات، كانت البلد العربي الوحيد الذي يزيد فيه معدل الإنتاج الزراعي والصناعي عن معدل الزيادة السكانية. وكان أهم إجراء اتخذته الحكومات العسكرية فيما بين 1949 – 1954 هو إلغاء الاتحاد الجمركي مع لبنان. وكان النمو الاقتصادي السوري أحد ثمار المشروع الخاص، فالتجار الذين راكموا الثروات أثناء الحرب العالمية الثانية، استثمروا جزءاً كبيراً منها في الزراعة والصناعة الخفيفة. كما تمكنوا من حيازة آلاف الهكتارات، سواء بالشراء أو الإيجار، شمال شرق سورية. وكانت تلك الأراضي، طوال قرون عديدة، مرعى لقطعان البدو الرحل، فجاء هؤلاء التجار ليحولوها إلى مناطق للزراعة الآلية الكثيفة لإنتاج الحبوب.

وكان للازدهار الاقتصادي النسبي دوره في تقوية القطاع الرأسمالي الحديث في الصناعة والزراعة. ولكنّ الفئات الرأسمالية وكبار الملاك الزراعيين بقيت رجعية على الصعيد الاجتماعي والثقافي، إذ إنّ سلوكها الاجتماعي هو سلوك الحلف الكومبرادوري – الإقطاعي في بلدان الشرق.

لقد اختلف انقلاب 25 شباط/فبراير 1954 عن الانقلابات السابقة في كونه تم تحت إشراف الأحزاب السياسية، التي أعلنت ” الميثاق الوطني ” في أواخر العام 1953، وكذلك قيادته من قبل مجموعة من الضباط (فيصل الأتاسي، وأمين أبو عساف، ومحمود شوكت، ومصطفى حمدون، وعمر القباني، وشوكت شقير، وعدنان المالكي، وغسان جديد). وفي 27 شباط/فبراير أذاع محمود شوكت بياناً جاء فيه: ” حيث أنّ الأسباب التي كانت تحول دون استمرار الحكومة الشرعية ومزاولة الرئيس هاشم الأتاسي لمهام منصبه كرئيس للجمهورية قد زالت، فإنّ قيادة الأركان العامة للجيش السوري تعلن عن عودة الأوضاع الشرعية. وإنّ الجيش، جيش الأمة وحامي شرف الدولة، يعود إلى ثكناته من أجل تحقيق واجباته التي حددها له الدستور، وهو يضع نفسه تحت أمرة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية ” .

وفي اليوم نفسه اجتمع الزعماء السياسيون بحمص، وقرروا بطلان كافة الإجراءات التي اتخذها الشيشكلي منذ انقلابه الثاني في تشرين الثاني/نوفمبر 1951. وعاد هاشم الأتاسي إلى الرئاسة، وصدر قرار بإجراء انتخابات عامة خلال ثلاثة شهور. وبعد خمس سنوات من الديكتاتوريات العسكرية المتعاقبة، تشكلت في آذار/مارس 1954 حكومة برلمانية. وقد استمرت هذه الحكومة أربع سنوات، عندما سلّم الزعماء السياسيون، في أوائل العام 1958، الحكم إلى العسكر الذين أعدوا لقيام الوحدة المصرية – السورية.

لقد شهدت سورية على مدى أربع سنوات حكماً برلمانياً، ونالت الأحزاب والصحافة حريتها، وجرت الانتخابات وتشكلت الحكومات في إطار برلماني، بحيث يمكن القول: إنه لم تكن توجد دولة عربية واحدة حققت ما حققته سورية، في تلك الفترة، من إنجازات برلمانية وديمقراطية، وما نعم به مجتمعها وأحزابها من حريات. ولم يكن ينقصها سوى الاستقرار الداخلي، فقد أساءت بعض العناصر استخدام الحرية في تدبير ” المؤامرات “، وإشاعة حالة مستمرة من الفوضى. كما أنّ استغلال تنوّع التكوين الطائــفي، وحيوية الحياة العامة، واستمرار محاولات التدخل من جانب الدول العربية المجاورة، خاصة مصر والعراق، وضغوط أطراف الحرب الباردة عملت كل هذه العوامل مجتمعة على تقويض أسس الدولة.

لقد ترافق سقوط ديكتاتورية الشيشكلي مع عودة مؤسسات الجمهورية البرلمانية، فقد شكل صبري العسلي حكومة جديدة في الأول من مارس/آذار 1954، اعتمدت على ائتلاف حزبي بين ” حزب الشعب ” و” الحزب الوطني “. وعندما علم العسكريون بأنّ العسلي قد تفاوض مع العراق حول مشروع ” الهلال الخصيب “، ومحاولاته التقارب مع الولايات المتحدة الأميركية، مارسوا ضغوطاً أدت إلى سقوط حكومته بتاريخ 11 حزيران/يونيو 1954، وتشكلت حكومة جديدة برئاسة سعيد الغزّي الذي حدد هدفه بالوصول إلى انتخابات برلمانية حرة تحدد موعد إجرائها بتاريخ 20 آب/أغسطس ثم تأجلت إلى 24 أيلول/سبتمبر بناء على طلب الأحزاب السياسية.

لقد أضحت سورية، بعدما عارضت ” حلف بغداد ” منذ قيامه، ميداناً لصراع القوى الكبرى في الشرق الأوسط. فقد تعرضت لحملة تهويش وضغط كبيرين من قبل دول الحلف إبان المفاوضات من أجل توقيع ميثاق للدفاع المشترك مع مصر والمملكة العربية السعودية في شهر آذار/مارس 1955.

وبعد أن استطاعت سورية تجاوز الطوق الذي ضُرب حولها، واتبعت طريق ” الحياد الإيجابي “، وأخذت تسعى لالتماس أسباب القوة للدفاع عن استقلالها ولاستكمال سيادتها بتحرير اقتصادها من التأثير الاستعماري وتحقيق المشاريع الإنشائية. وبعد أن نجحت، بفضل تحالفها مع مصر، في صد المؤامرات الاستعمارية الداخلية المتتالية للنيل من خطها العربي التحرري. بعد كل هذا، اتجه الاستعمار، منذ بداية العــام 1957، لتدبير خطط جديدة ضد سورية، تبعا لـ ” مشروع أيزنهاور/ملء الفراغ ” .

وفي ذلك الوضع المتوتر، أبدى الشعب السوري قدراً كبيراً من الصلابة والشجاعة ورباطة الجأش. وتشكلت فصائل المقاومة الشعبية التي انضمت إليها فئات واسعة من السكان، وساعد المقاومون الجيش النظامي مساعدة فعّالة في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة.

وهكذا، تعتبر هذه الفترة من أهم فترات تاريخ سورية المعاصرة، إذ اتسعت الحريات الديمقراطية، وتم تأميم المؤسسات الأجنبية، وحققت الطبقة العاملة وحركتها النقابية نهوضاً ملحوظاً، وتوسع نضال الفلاحين ضد كبار ملاّك الأرض ومن أجل الإصلاح الزراعي، وصعدت الحركة الفلاحية الجماهيرية في عدة مناطق من البلاد.

وبالرغم من المكانة التي اكتسبتها سورية، لم يتمكن نظامها السياسي من بناء أسس الدولة الحديثة، لأنّ السير في طريق القضاء على العلاقات التقليدية القديمة كان بطيئاً جداً، بما يؤمّن مصلحة البورجوازية الكبرى وحلفائها من كبار ملاكي الأرض.

3- الإقليم الشمالي والوحدة مع مصر

يبدو أنّ قيام الجمهورية العربية المتحدة كان النتيجة المنطقية لكل ما سبقه من مقدمات، فالمكوّن القومي العربي هو جزء من شرعية النظام السياسي السوري آنذاك، وقد أصبح، منذ العام 1955 من القوة بحيث لا يمكن تجاهله، وقد ازدادت صلابة هذا المكوّن في عامي 1956 و1957 في ضوء التطورات التي شهدتها تلك الأعوام.

وهكذا تمت عدة زيارات متبادلة بين وفود برلمانية ووزارية مصرية وسورية، ومن أهم تلك الزيارات زيارة وفد مجلس النواب السوري إلى القاهرة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1957 لحضور جلسة مجلس الأمة المصري، وكان من بين أعضاء الوفد صلاح الدين البيطار وزير الخارجية الذي اجتمع بالرئيس جمال عبد الناصر، ولمس منه أنه متحفظ تجاه الوحدة. وكما روى الوزير، كان الرئيس عبد الناصر يخشى قيام انقلاب في الجيش السوري إذا ما قامت الوحدة. وبعد عودة البيطار إلى دمشق تدارس قادة “حزب البعث” انطباعاته عن اجتماعه مع عبد الناصر، وتقرر أن ينشط الحزب في صفوف الضباط لتحريك المطلب الوحدوي. إلى أن تم توقيع بيان إعلان الوحدة يوم 2 شباط/فبراير 1958.

4- الانفصال والعودة إلى الجمهورية الأولى

جاء انقلاب 28 أيلول/سبتمبر 1961 لفصل الإقليم الشمالي عن الجمهورية العربية المتحدة، وبنجاحه عادت طبقة ملاّكي الأرض وكبار الرأسماليين إلى السلطة من جــديد. ومنذ اليوم الأول قامت السلطة الجديدة بإعادة المصانع المؤممة إلى أصحابها، وأوقفت كل قوانين الإصلاح الزراعي.

لقد تنوّعت الاجتهادات في تفسير أسباب الانفصال، ونستطيع أن نميّز من خلال كثير من الرؤى والاجتهادات حزمتين من الأسباب: أولهما، حزمة العوامل الخارجية، وهي التي تهتم بالعوامل المشكّلة للبيئة المعادية للوحدة عالمياً وإقليمياً وقومياً، وقد شملت مواقف كل من الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد السوفياتي، وتركيا، وإيران، وإسرائيل، والقوى العربية المعادية للوحدة. وثانيتهما، حزمة العوامل الداخلية، وقد تعدّدت تلك العوامل حيث شملت التعجيل في إتمام الوحدة دون التحضير الكافي لها، وغياب الديمقراطية ودولة المؤسسات، وعدم ملاءمة بعض الإجراءات للواقع الاجتماعي السوري، وتوسّع انتشار الأجهزة الأمنية.

وفي محاولة للتعمّق في هاتين الحزمتين يمكن القول باختلاف مراحل التطوّر بين مصر وسورية، وأنّ الوحدة تمّت دون إعداد كافٍ وتحت تأثيرات عاطفية مؤقتة، فكان هناك من يرى أنّ الجماهير السورية كانت تعبّر عن ثورة حماس مع عدم وجود روابط كافية بين البلدين في عديد من المجالات، ما عدا الاتفاق على شخص جمال عبد الناصر. ومن الناحية الأخرى يمكن الإشارة إلى انخفاض مستوى الوعي السياسي القومي في مصر.

ولكن ” كانت قد بدأت صيغة للتعاقد الاجتماعي تطفو على سطح الحياة السياسية السورية، بعد الوحدة مع مصر، وأدخل سياسيون مصطلحات واعدة إلى الحياة السياسية، مثل: مصطلح ” دولة الأمة ” الذي استهل به رئيس الحكومة السورية آنذاك، معروف الدواليبي، افتتاح الجلسة الأولى للبرلمان، في كانون الثاني/يناير 1962، وطُرحت سياسات اقتصادية ولَّادة للحالة الديمقراطية السياسية، لو سنحت لها الفرص في أن تتطور، وتتبلور في تلك الفترة ” .

وكانت التطورات التي عاشتها سورية بعد الانفصال تشبه أوضاعها التي كانت عليها بعد إسقاط ديكتاتورية الشيشكلي في العام 1954، فقد تشكلت حكومة مدنية، وبعد ذلك بشهرين أُجريت الانتخابات البرلمانية، التي كانت نتائجها شبيهة بنتائج انتخابات العام 1954: 42 % من المقاعد فاز بها المستقلون وممثلو قبائل البدو، وأتى ” حزب الشعب ” على رأس الأحزاب المشاركة بعد فوزه بـ 22 % من المقاعد، و” الحزب الوطني ” بـ 14 %، و” حزب البعث العربي الاشتراكي ” بـ 14 %.

وعملت الوزارات الثلاث، التي تعاقبت على مدى عام ونصف من الانقلاب، على التخلص تدريجياً من ميراث الوحدة. وبصورة عامة فقد تميّز نظام حكم الانفصال بعدم الاستقرار السياسي وتعاقب الحكومات وحدوث الانقلابات، وإجراء تصفيات حادة متعددة.

إقرأ أيضاً: حديث مع علي مملوك !

المصادر:

- د. ضاهر مسعود، الدولة والمجتمع في الشرق العربي المعاصر (1840 – 1990)، دار الآداب ط 1 – بيروت 1991.

- نقلا عن: د. عبد الله حنا، الحركة العمالية في سوريا ولبنان (1920 – 1945)، دار دمشق ط1 – دمشق 1973.

- وضع هذا النص في العام 1932، أثناء المؤتمر الذي عقد بمدينة حمص السورية يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1932، وقد اختلف عن نص الدستور الذي وضعته الكتلة الوطنية في عام 1928، الذي نصت المادة الثانية منه على: ” أنّ البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية ذات وحدة سياسية لا تتجزأ، ولا عبرة لكل تجزئة طرأت عليها منذ نهاية الحرب حتى اليوم “.

د. نجيب الأرمنازي، سورية من الاحتلال حتى الجلاء (محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات التاريخية في عام 1953)، معهد الدراسات العربية ط 1 – القاهرة 1954. - محمود صادق: نهاية الأمان /الطبقة الوسطى والسياسة (مثال سورية)، (مخطوط مطبوع) – القاهرة 1989.

- وقع الانقلاب الأول بعد الاستقلال بحوالي ثلاث سنوات وذلك بتاريخ 30 آذار/مارس 1949 بقيادة حسني الزعيم واستمر حوالي خمسة أشهر، ثم تلته الانقلابات التالية: 14 آب/أغسطس 1949 بقيادة سامي الحناوي، و 19 كانون الأول/ديسمبر 1949 بقيادة أديب الشيشكلي، و21 تشرين الثاني/نوفمبر 1951 بقيادة أديب الشيشكلي، و25 شباط/فبراير 1954 بقيادة مجموعة ضباط قوميين وديمقراطيين، و28 أيلول/سبتمبر 1961 بقيادة ضباط انفصاليين، و8 آذار/مارس 1963 بقيادة حزب البعث، و23 شباط/فبراير 1966 بقيادة حزب البعث (صلاح جديد)، و16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970 بقيادة حزب البعث (حافظ الأسد)، وقد تعاقبت على الحكم في سورية بين 1941 و 1970 عشرة عهود و (52) وزارة.

- تكونت اللجنة من الضباط: العقيد بهيج الكلاس، العقيد علم الدين القواص، المقدم أمين أبو عساف، والنقباء محمود رفاعي وخالد الجادة وحسن الحكيم ومحمد دياب ومحمد معروف وعصام مريود.

- أليعازر بعيري، ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي، ترجمة: بدر الرفاعي، سينا للنشر ط1 – القاهرة 1990.

- أليعازر بعيري، ضباط الجيش في السياسة …، المرجع السابق.

- أليعازر بعيري، ضباط الجيش …، المرجع السابق.

- أليعازر بعيري، ضباط الجيش …، المرجع السابق.

- د. نجيب الأرمنازي، سورية من الاحتلال حتى الجلاء، المرجع السابق.

- باتريك سيل، الصراع على سورية (دراسة للسياسة العربية 1945 – 1958)، ترجمة: سمير عبده ومحمود فلاحة، دار الكلمة ط1، بيروت 1980.